一榮俱榮,一損俱損。

10 月 28 日,OpenAI 正式官宣完成資本結構重組,孫正義的軟銀(SoftBank)主導豪擲約 410 億美元(約 2900 億元人民幣)、押注 AI 未來的劇情浮出水面。

不久前,2025 年夏日的一場股東大會上,孫正義一掃前幾年投資失意的陰霾,侃侃而談他的最新野心:在未來十年引領全球 " 超級人工智能(ASI)" 時代。這位軟銀掌門人向股東描繪了一幅雄心勃勃的藍圖——軟銀不再滿足于做旁觀的金主,而是要親自下場,成為 AI 產業的 " 組織者 "。他仿佛又回到了當年投資阿里巴巴、豪取互聯網時代紅利的巔峰時刻。

演講期間,孫正義反復提到了一個名字:OpenAI。他斬釘截鐵地表示,OpenAI 終將登陸資本市場,IPO 只是時間問題。這位投資教父早已悄然在下一盤關于 AI 的 " 大棋 " ——他的籌碼之大,再次震驚了整個行業。

重組落地,OpenAI 股權大洗牌

OpenAI 此次重組的核心,是將原本非營利的 OpenAI Inc 轉變為營利實體,同時由一個新成立的非營利基金會持有控制權。重組完成后,新營利公司命名為 "OpenAI Group PBC",仍由 OpenAI 基金會監管。

根據重組方案,非營利 OpenAI 基金會將獲得 26% 的股權。基金會持有的這部分股權,按 OpenAI 當前約 5000 億美元估值,計算價值約 1300 億美元。基金會承諾將動用部分權益用于公益科研,如加速醫療健康突破等,以履行 OpenAI" 造福人類 " 的初衷。

值得注意的是,OpenAI 聯合創始人兼 CEO 山姆 · 奧爾特曼本人在重組后不持有任何股權——這一反常規安排既消除了潛在利益沖突,也引發了外界對他動機的種種解讀。

OpenAI 重組最大的受益者之一,無疑是它長期的金主微軟。經數月談判,微軟與 OpenAI 達成新版協議:微軟將獲約 27% 股權,按 27% 對應價值約 1350 億美元計算,側面印證了 OpenAI 驚人的 5000 億美元估值。這意味著微軟最初投入的約 138 億美元已經賬面增值近 10 倍。

新協議也大大延續了雙方的合作——直到 2032 年,微軟都將持續享有 OpenAI 最新 AI 模型和產品的優先使用權。不過,鑒于 AGI 的特殊性,協議增加了一條 "AGI 驗證機制 ":未來若 OpenAI 聲稱實現了 AGI,需由獨立專家小組客觀驗證。一旦 AGI 問世并通過驗證,微軟將停止從 OpenAI 獲取營收分成。這被視為微軟對 "AI 造福公眾 " 原則的讓步,也是對監管部門的一種姿態。

在云計算合作方面,微軟主動放棄了對 OpenAI 新增云業務的優先采購權。此前微軟 Azure 一直是 OpenAI 獨家云供應商,而現在微軟松綁了這一限制。

這一讓步背后,其實有筆大生意:OpenAI 承諾未來額外采購價值 2500 億美元的 Azure 云服務。OpenAI 用部分云營收鎖定微軟,換取更多自主權。有了自主選云的權利,OpenAI 旋即與甲骨文(Oracle)達成了天價合作——據《華爾街 · 日報》披露,OpenAI 將在自 2027 年起的五年內,分批向 Oracle 購買高達 3000 億美元的云計算服務,用于其 AI 模型訓練與部署。這標志著 OpenAI 擺脫單一云架構,轉向 " 雙云 " 戰略:Azure 與 Oracle 將并肩支撐其算力需求。

微軟表面上丟掉了部分 " 獨食 " 權利,但并非輸家—— Azure 未來數年依然穩獲巨額訂單,而 OpenAI 引入 Oracle 云也能分擔 Azure 擴容壓力,可謂曲線雙贏。此外,微軟還特別澄清,放手讓 OpenAI 自由與第三方合作的同時,不會索取 OpenAI 任何硬件產品方面的權利。

重組消息公布當天,微軟股價開盤聞風大漲 2%,市值重返 4 萬億美元關口。華爾街分析師普遍松了口氣—— OpenAI 和微軟的關系走向此前充滿了不確定性,如今微軟在 AI 版圖中的關鍵布局終于塵埃落定。

值得一提的是,支付巨頭 PayPal 也宣布將與 OpenAI 合作推出 AI 驅動的支付錢包,受此利好刺激,PayPal 股價盤前飆漲 10%。

" 暗契與明爭 "

我們先來消化一下微軟與 OpenAI 新協定背后的深意。

重組談判曠日持久,其焦點正是利益捆綁與發展自主的平衡。微軟早在 2019 年押注 OpenAI 時,就簽下了苛刻且對自己有利的條款:獨家云提供權、技術獨占期、收益分成,以及一旦 OpenAI 實現 AGI 后的收益再分配機制等。這些條款在 ChatGPT 爆紅、OpenAI 飛速成長后,被證明既是微軟的護城河,又成了 OpenAI 尋求外部融資的緊箍咒。

OpenAI CEO 奧爾特曼據稱多次向微軟高層游說修改合作條件,以便 OpenAI 能更自由地融資、采購算力。微軟方面一開始態度強硬,生怕動搖自身早期投入的回報保障。但 OpenAI 的發展勢頭讓微軟也不敢一意孤行——如果 OpenAI 被資源掣肘,微軟的長期利益同樣受損。于是,雙方展開了漫長的博弈。

這次的新協議可謂 " 各退一步 ":微軟依然鎖定重要權益至 2032 年,但也放棄了一部分獨占權。更值得玩味的是,微軟開始對 OpenAI 表現出了一絲 " 戒心 " 和距離感。今年以來,微軟一方面繼續在 Office 365 Copilot 等核心產品深度整合 OpenAI 模型,另一方面也在研發自家的大模型,不再把 " 雞蛋只放 OpenAI 一個籃子里 "。

甚至有報道指出,微軟在一些場景下可能會改用競爭對手 Anthropic 的模型替代 OpenAI,以避免過度依賴。這意味著微軟與 OpenAI 正從 " 鐵兄弟 " 步入 " 亦敵亦友 " 的新階段:合作仍是主旋律,但彼此都在為未來可能的競爭悄然鋪路。

300 億美元,孫正義的如意算盤

當微軟小心翼翼地平衡自身收益與 OpenAI 的成長時,孫正義卻選擇了 "All in"OpenAI。

軟銀在 OpenAI 重組中的投入令人瞠目——約 300 億美元,堪稱史無前例的單筆投資計劃。更令人稱奇的是,軟銀這筆資金并非一次性到賬,而是設計了頗具戲劇性的 " 分期下注 ":今年 4 月軟銀先行承諾出資 100 億美元,作為 OpenAI 融資的一部分,而剩余 225 億美元要等到 OpenAI 完成重組后才能解鎖。換句話說,孫正義開了張空頭支票——只要 OpenAI 在年底前轉為營利結構,軟銀就湊滿 300 億美元的投資;否則,投資總額將縮減乃至撤銷。

如今重組順利過關,OpenAI 如愿以償:軟銀先前的 100 億承諾早已到位,加上董事會新近批準的 225 億 " 尾款 ",合計約 300 億美元正式押注 OpenAI。據消息人士透露,軟銀主導的這一輪融資總規模高達 410 億美元,除軟銀外還有 Dragoneer、Thrive 等投資機構出資約 110 億美元。

孫正義在打什么牌?首先,軟銀拿下 OpenAI 約 5-10% 左右股份的同時,更贏得了與 OpenAI 深度綁定的戰略地位。正如孫正義在 6 月的演講所言,軟銀不僅要砸錢,更要 " 深入技術與基礎設施層面 ",參與 OpenAI 從研發到部署的全鏈路布局。

早在 2025 年年初,特朗普就在白宮宣布,OpenAI 將攜手軟銀、微軟、甲骨文等推進一個代號 " 星門(Stargate)" 的龐大計劃:未來 4 年總投資 5000 億美元,在全美各地建設下一代 AI 超級計算基礎設施。軟銀旗下新能源公司 SB Energy 將負責部分園區電力基礎設施建設——它不僅是核心出資方,更承擔基礎設施搭建者角色。

OpenAI 目前 5000 億美元估值代表著資本市場對通用人工智能前景的押注。軟銀此時押入巨資,目標直指未來數年的超級 IPO 紅利。一旦 OpenAI 能夠在實現 AGI 或大規模盈利之前登陸資本市場,軟銀賬面回報就將數倍增長。

待重組完成后,OpenAI 仍需經過一段業績和監管的磨合期,短則 1-2 年、長則 3-5 年,有望具備 IPO 條件,軟銀 300 億投入換來的股權屆時價值難以想象。可以說,OpenAI 的重組正是為未來 IPO 清障鋪路,而軟銀則提早卡位,立志做那個在終局收獲滿滿的大莊家。

不過,這場豪賭背后也充滿了不確定性。孫正義曾因對 WeWork 等公司的激進押注而跌下神壇,軟銀愿景基金一度巨虧、被迫瘦身求生。痛定思痛后,孫正義最近兩年重拾 " 高風險高回報 " 戰略,把寶押在 AI 這一條賽道。

對于軟銀選擇在 OpenAI 估值已高時才重金殺入,也有人質疑其時機:為何不早點投資、更低價入股?軟銀高管對此的回答是," 萬事俱備之時才出手 "。但高位接盤的風險同樣不容忽視:萬一 AI 行業增長不及預期、OpenAI 盈利跟不上燒錢速度,這 5000 億美元估值的泡沫可能率先破裂,屆時軟銀的巨額投資恐怕兇多吉少。

孫正義顯然深知這一點,因此他一方面推動 OpenAI 在算力和版圖上極速擴張,另一方面也在積極謀劃 AI 商業化前景。總之,對孫正義而言,這是一場必須贏也只能贏的賭局,沒有退路可言。

OpenAI 的雙面悖論

OpenAI 從創立伊始就帶著理想主義色彩:非營利、主張開放共享、造福全人類。

然而短短幾年,命運的劇本急轉直下——巨額資本涌入、封閉模型問世、商業化狂奔,OpenAI 儼然變成了一家逐利企業。此次重組正是這種身份蛻變的集中體現。盡管 OpenAI 官方反復強調 " 非營利仍掌握控制權,安全和公益仍是優先原則 ",但不少觀察者對此將信將疑。

一些 AI 倫理組織擔心,重組后利潤動機會壓過公益使命,OpenAI 可能背離 " 為了人類利益發展 AGI" 的初心。例如,GPT-4 模型閉源、拒絕公開細節,被批評為逐利不透明;又如定價高昂的 API 服務,被指與 " 讓 AI 惠及大眾 " 的初衷相悖。

更戲劇性的是,OpenAI 聯合創始人馬斯克也站出來 " 興師問罪 "。這位特立獨行的億萬富豪在 2018 年退出 OpenAI 董事會后,如今反過來起訴 OpenAI 偏離使命、涉嫌投資欺詐。馬斯克公開炮轟 OpenAI 成了微軟的附庸、" 金錢機器 ",多次在社交媒體上開懟奧爾特曼。

就在 Stargate" 星門計劃 " 公布時,馬斯克陰陽怪氣地評論 " 他們其實沒那么多錢 ",暗示 OpenAI 的 5000 億 AI 宏圖是夸大其詞。奧爾特曼對此難得強硬一次,回擊馬斯克在散布不實信息,并邀請他去德州親眼看看數據中心施工現場。兩大硅谷領袖隔空交鋒,背后折射的其實是理想與現實的碰撞:馬斯克堅持開源與安全至上,而奧爾特曼則堅定走商業化道路。

在 OpenAI 內部,高層也需在使命和利潤間微妙平衡。重組談判能順利通過,美國監管層的態度至關重要。加州和特拉華州的總檢察長曾聯手介入審查,施壓 OpenAI 確保非營利在新架構中擁有充分控制力和安全監管權。最終妥協的方案,是賦予 OpenAI 基金會 26% 股權和特殊表決權,以保留 " 公益護城河 "。

當 OpenAI 背負數十億美元融資時,資方自然要求業績和回報;安全倫理固然要考慮,但在商業壓力面前是否還能毫不妥協?

奧爾特曼本人身處其中,扮演著耐人尋味的角色:他既是 " 理想主義者 ",也是精明的企業家。一方面,他至今未拿 OpenAI 一股,聲稱不追逐財富;另一方面,他積極推動種種商業合作和產品落地,對盈利模式樂此不疲。

這種 " 兩面性 " 讓外界看不透他究竟是堅守使命,還是野心勃勃。在最近一次訪談中,奧爾特曼坦言:" 我們的使命始終是造福人類,但實現使命需要資源。我不認為賺錢和利他是矛盾的。" 話雖如此,當年立下的 " 不尋求盈利 " 誓言終究被現實打破。OpenAI 正行走在公益與盈利的鋼絲上,每一步都如履薄冰。

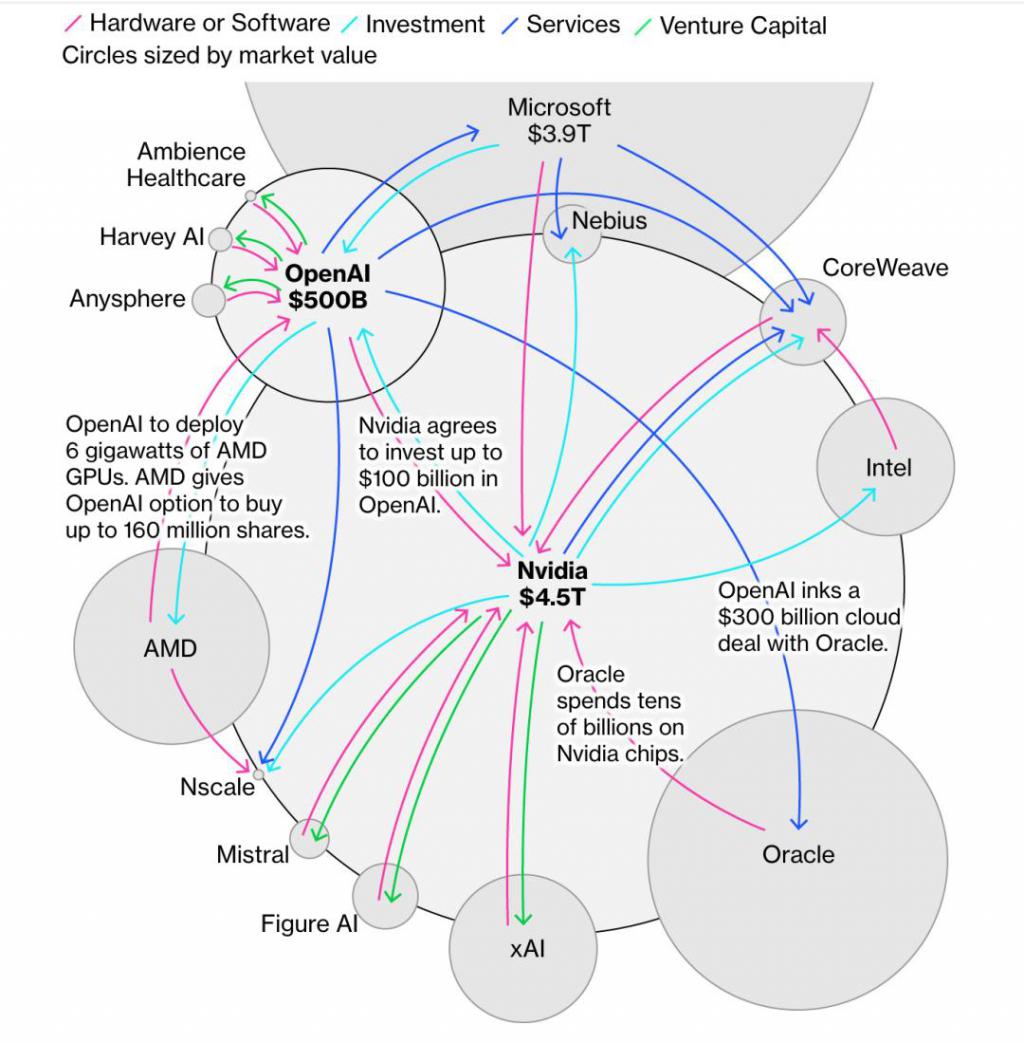

圖源:Bloomberg News Reporting

圖源:Bloomberg News Reporting

AI 生態閉環

OpenAI 重組背后,折射出美國 AI 產業正形成的一種 " 生態打法 " ——巨頭牽頭、多方協同、分工明確、利益共享。

美國 AI 生態的最大特點,不只是技術領先,而是資本、硬件、軟件與數據的互相嵌套。這場 AI 狂潮,已經演變成一個巨頭之間相互投資、彼此綁定的龐大閉環。

在底層,算力是起點,也是壁壘。英偉達與 AMD 等芯片公司扮演著 " 能源供應商 " 的角色,為整個生態源源不斷地提供 GPU 算力。英偉達的市值已突破 4 萬億美元,成為 AI 熱潮的最大受益者。它不僅依賴銷售芯片賺錢,更依賴與下游的深度合作。OpenAI、微軟、谷歌等公司提前鎖定 GPU 供貨合同,以長期采購保障算力穩定,甚至允許英偉達參與部分項目投資。這種反向綁定使得英偉達不再只是芯片商,而是核心資本玩家。與此同時,AMD 也在謀求同樣的路徑——與 OpenAI 聯合開發定制芯片,并通過股權或期權合作讓客戶 " 入股 " 芯片生態,從硬件層開始完成資本共生。

算力之上,是基礎設施的資本戰場。微軟、甲骨文和新興玩家 CoreWeave 都在競相擴建 AI 云,承載來自 OpenAI 等實驗室的龐大模型訓練需求。微軟 Azure 仍是 OpenAI 的長期合作伙伴,但 Oracle 的加入讓云層競爭重新洗牌。據外網報道,Oracle 與 OpenAI 簽訂的多年云服務合同總額高達 3000 億美元。而 CoreWeave 在微軟與英偉達聯合投資后,也成為 OpenAI 的彈性算力供應商。就這樣,從芯片到云,資金與技術的通道被一層層打通:上游廠商通過股權投資鎖定客戶,下游客戶通過長期合同反哺上游生產。資本和供給的循環,成為維持 AI 高速增長的引擎。

在中樞位置,OpenAI 等模型實驗室成為能量轉換器。它們消化上游硬件與算力資源,將之轉化為語言模型與推理能力,再通過與巨頭合作把能力反哺給生態系統。OpenAI 背后是微軟、軟銀、Thrive、Dragoneer 等資本的共同推動,Anthropic 背后則有亞馬遜與谷歌的投資——亞馬遜承諾向 Anthropic 投資 40 億美元,并讓其模型在 AWS 平臺優先部署。換句話說,模型公司已經不只是 " 被投資者 ",更是大廠布局 AI 產業的 " 中控節點 ":他們決定了芯片消耗節奏、云資源規模和上層應用生態的接口標準。

最后是數據與應用層的商業兌現。微軟率先將 OpenAI 的 GPT 模型嵌入 Windows、Office、Bing 等產品,實現了 AI 從實驗室到終端的閉環落地。幾億用戶的實時反饋又反向輸入模型訓練,形成持續優化循環。與此同時,大量創業公司利用 OpenAI 開放的 API 接口,在醫療、法律、教育、金融等領域孵化出新的 AI 應用。這一層的繁榮,提供了海量數據與真實場景,使 AI 的學習曲線得以不斷迭代。

從資本流向看,這個生態幾乎是封閉循環的:芯片巨頭投資云計算公司,云廠商入股模型實驗室,模型實驗室反過來依托巨頭的算力與資金,再把成果變現于用戶端,而應用產生的數據又反饋回模型。每一環都有資金和技術的交叉點,每一次合作背后都有股權與長期合同的綁定。也正因此,美國 AI 產業才能在短短兩年內堆疊出數萬億規模的市值與產能——不是單個公司在燒錢,而是一整套資本網絡在彼此 " 投喂 "。

值得一提的是,軟銀在這場 AI 競賽中扮演著跨層 " 粘合劑 " 的角色——幾乎在產業鏈的每一層都有布局。它通過旗下愿景基金和自有資本,投資了包括 Arm、Ampere、Graphcore 等芯片公司,覆蓋從芯片 IP 到設計制造的關鍵環節;同時,其子公司 SB Energy 參與了與微軟、OpenAI、甲骨文等合作的 "Stargate" 超算中心計劃,為 AI 算力基礎設施提供能源與建設支持;此外,軟銀也正積極尋求對 OpenAI 等 AI 模型公司的戰略投資,并在機器人領域持續布局,從早年的波士頓動力到近期投資的 Skild AI,意圖探索將 AI 大模型與實體機器人深度融合。

通過這一系列跨界投資,軟銀正嘗試構建一個由自己主導的 "AI 全產業鏈生態 "。從某種意義上說,軟銀正以非美資本身份,深度嵌入并重塑美國 AI 產業格局——通過資本撬動資源,成為硅谷創新生態的 " 隱形操盤手 "。

如此龐大的美式 AI 生態,不禁讓人聯想到中國的科技版圖。美國模式下,不同公司在硬件、云、模型、應用各司其職,又通過資本和合同形成聯盟,共同推動產業爆發。

現實情況是,中美在 AI 產業組織上存在顯著差異。美國的協作更多由市場與資本驅動,巨頭愿意投資初創、共享利益;而中國科技巨頭長期各自為戰,少有深度協同。以云與大模型為例,微軟投資獨立的 OpenAI 以獲得技術和產品協同,而國內的百度、阿里、騰訊更傾向于自研封閉,難現 " 阿里投資百度版 OpenAI" 的局面。

此外," 算力—模型—應用 " 一體化程度不同。美國有 NVIDIA、Azure、Oracle 等全球級基礎設施,中國在高端芯片和超大規模云算力上仍受限制,算力多依賴國家主導工程補足,如 " 東數西算 "。資本市場的激勵機制也不同:美國企業敢于梭哈,2024 年私人 AI 投資額超千億美元,而中國企業投資更分散謹慎,巨額押注少見。

不過,中國仍可能走出自己的路徑。一種是 " 舉國體制 + 市場力量 " 結合,政府牽頭整合資源、共建國家級 AI 實驗室或算力聯盟;另一種是巨頭內部全棧打通,如華為在芯片、框架、云與應用上的自成體系,阿里云與達摩院也有潛力形成 " 算力 + 模型 + 應用 " 的閉環。

但與微軟— OpenAI 式互補合作不同,中國巨頭普遍缺乏 " 愿意扶持其他公司 " 的動力。再加上監管更審慎,生態整合難度更大。不過或許未來某天,中國版 "OpenAI" ——如 DeepSeek ——能得到多家巨頭參投、服務全行業。但在此之前,中美 AI 生態仍將沿各自路徑前行:美國模式高速狂飆,資本與創新火花四濺;中國模式穩中求進,尋求安全與發展的平衡。

尾聲:棋局與賭局

OpenAI 資本重組這一事件,既是商業博弈的精彩橋段,更是全球 AI 競賽的大幕一角。

孫正義傾囊押注,讓我們看到了資本狂人對未來的篤定信念和背水一戰的孤注。微軟放手一搏又有所保留,展現了科技巨頭進退有據的算計。OpenAI 自身在非營利與營利現實間艱難求索,猶如踩鋼絲舞蹈。而圍繞在側的英偉達、Oracle、Anthropic 們,則譜寫著生態協奏曲中各自的音符。

有人將 OpenAI 形容為科技圈的 " 靈珠 " ——潛藏改變世界的希望;也有人戲稱其為 " 魔丸 " ——引爆資本泡沫的禍根。在這個故事里,誰是靈珠、誰是魔丸或許尚未揭曉。但可以肯定的是,所有卷入這場 AI 風暴的玩家,如今都已是一榮俱榮,一損俱損。

未來幾年,這股席卷全球的 AI 熱潮會是如日中天,抑或中途生變,值得我們拭目以待。

來源:融資中國