在大摩看來,中國正在引領(lǐng)全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的新一輪變革。

據(jù)追風(fēng)交易臺消息,摩根士丹利分析師在 6 月 17 日的報告中表示,中國不僅是全球最大的機(jī)器人市場,也是全球 55% 機(jī)器人產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。2024 年中國機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到 470 億美元,占全球總量的 40%。

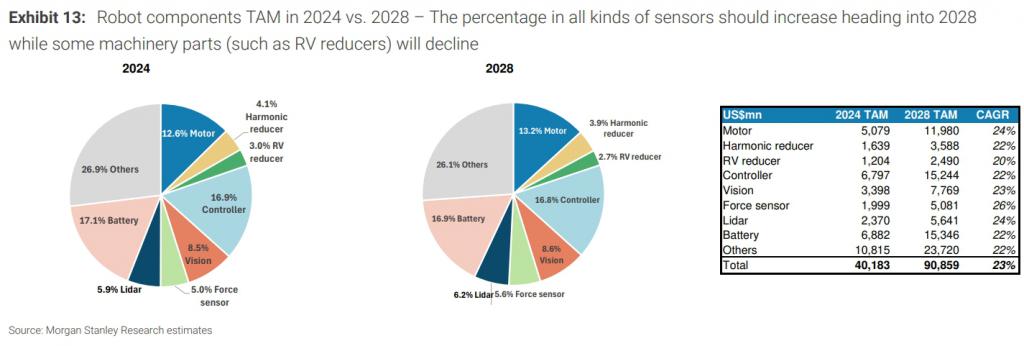

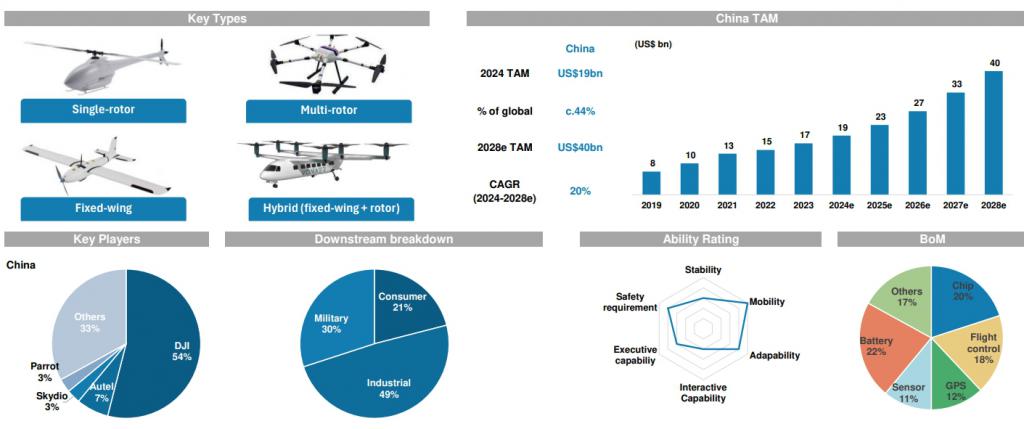

分析師預(yù)計到 2028 年,整體市場規(guī)模將增至 1080 億美元,年復(fù)合增長率達(dá) 23%。這一增長主要由無人機(jī)、移動機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人驅(qū)動,其年復(fù)合增長率分別達(dá)到 20%、35% 和 46%。電機(jī)、電池、傳感器和視覺系統(tǒng)等關(guān)鍵部件將成為最具增長潛力的投資標(biāo)的,其中傳感器和視覺系統(tǒng)有望實現(xiàn)最快增長。

中國緣何成為全球最大機(jī)器人市場

中國緣何成為全球最大機(jī)器人市場

在大摩分析師看來,中國機(jī)器人市場的主導(dǎo)地位并非偶然,而是多重因素共同作用的結(jié)果。

首先是勞動力結(jié)構(gòu)的根本性變化推動了自動化需求的激增。生產(chǎn)者價格指數(shù)與消費者價格指數(shù)出現(xiàn)持續(xù)背離,制造商難以將成本上漲轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。這種結(jié)構(gòu)性矛盾迫使中國制造業(yè)加速采用機(jī)器人技術(shù)。

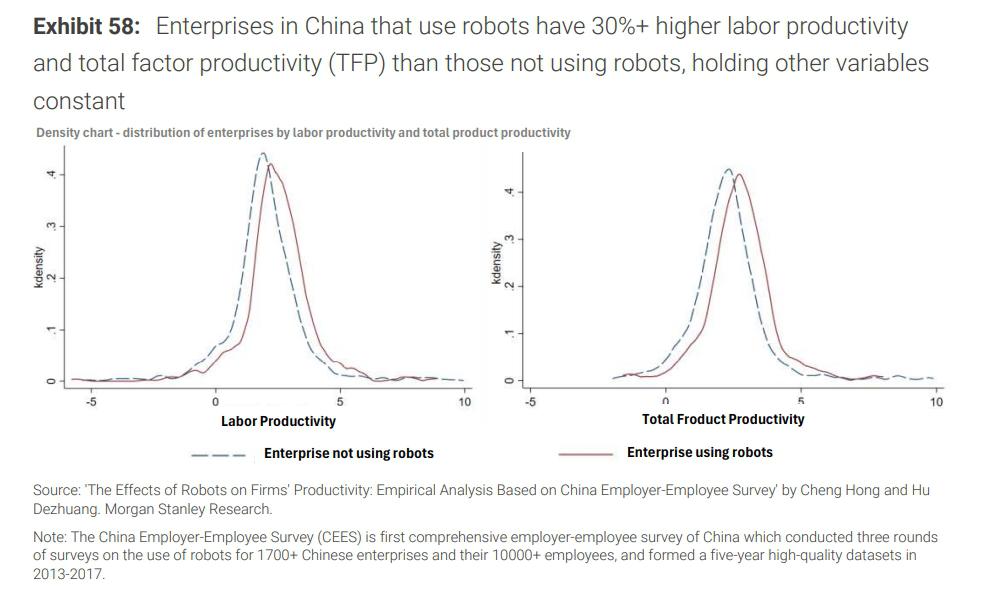

數(shù)據(jù)顯示,中國制造業(yè)機(jī)器人密度從 2017 年的 97 臺 / 萬人飆升至 2023 年的 470 臺 / 萬人,增長了 4.8 倍。更重要的是,中國企業(yè)在應(yīng)用機(jī)器人后,勞動生產(chǎn)率和全要素生產(chǎn)率均比未使用機(jī)器人的企業(yè)高出 30% 以上。每當(dāng)企業(yè)人均機(jī)器人數(shù)量翻倍,勞動生產(chǎn)率和全要素生產(chǎn)率就分別提升 11% 和 8%。

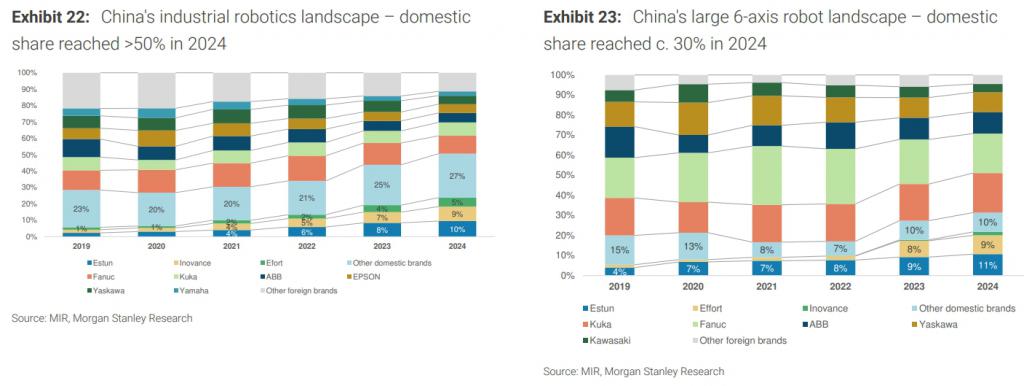

中國已建立了從設(shè)計到組裝的完整供應(yīng)鏈體系,實現(xiàn)了關(guān)鍵零部件的規(guī)模化本土化生產(chǎn)。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,中國品牌市場份額從 2019 年的 28% 提升至 2024 年的 51%。在移動機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和無人機(jī)等新興領(lǐng)域,中國品牌的本土化率更是達(dá)到 90% 以上。

中國機(jī)器人市場呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性分化特征。

傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人雖然仍占重要份額,但增長相對溫和,預(yù)計 2025-28 年復(fù)合增長率為 18%。真正的增長引擎來自新興機(jī)器人類型:協(xié)作機(jī)器人年復(fù)合增長率達(dá) 46%,移動機(jī)器人為 35%,服務(wù)機(jī)器人為 25%。

供應(yīng)鏈機(jī)遇與投資價值鏈

供應(yīng)鏈機(jī)遇與投資價值鏈

大摩認(rèn)為,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇集中在兩個維度:市場增長和本土化替代。

2024 年中國機(jī)器人零部件市場總規(guī)模達(dá) 400 億美元,預(yù)計 2025-28 年復(fù)合增長率為 23%。其中,電機(jī)和電池將成為最大的細(xì)分市場,到 2028 年分別占總材料成本的 13% 和 17%。

從增長潛力看,傳感器和視覺系統(tǒng)展現(xiàn)出最強(qiáng)的增長動能。隨著機(jī)器人向智能化和自主化方向發(fā)展,力傳感器、激光雷達(dá)、3D 視覺等高價值電子元件的需求將快速增長。力傳感器預(yù)計復(fù)合增長率達(dá) 26%,激光雷達(dá)為 24%,視覺系統(tǒng)為 23%。

本土化進(jìn)程為國內(nèi)供應(yīng)商創(chuàng)造了巨大的市場替代空間。目前中國機(jī)器人供應(yīng)鏈本土化率存在顯著差異:電池和激光雷達(dá)本土化率最高,超過 90%;視覺傳感器和電機(jī)本土化率約為 55%;而諧波減速器和 RV 減速器的本土化率相對較低,分別為 70% 和 55%,仍有較大提升空間。

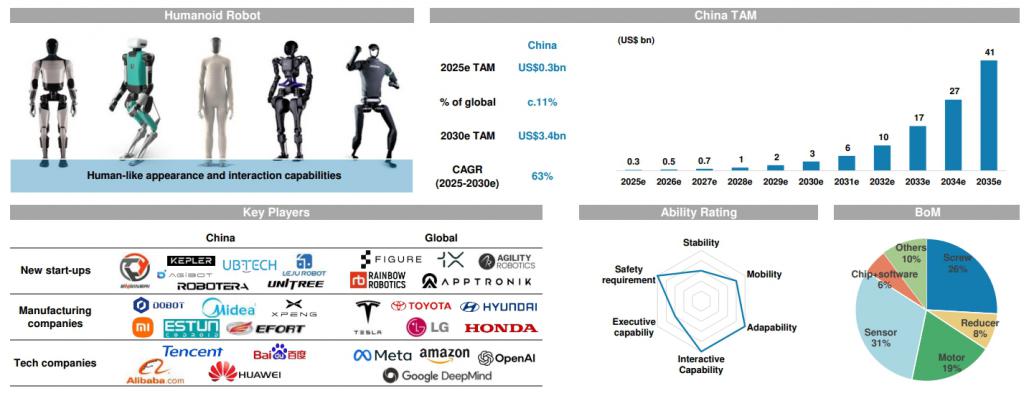

人形機(jī)器人雖然目前市場規(guī)模較小,但長期潛力巨大。

摩根士丹利預(yù)測,到 2050 年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到 5 萬億美元。中國預(yù)計到 2030 年將擁有 25.2 萬臺人形機(jī)器人,2050 年達(dá)到 3.02 億臺,占全球存量的 30%。人形機(jī)器人的材料成本構(gòu)成更加復(fù)雜,傳感器占比高達(dá) 31%,電機(jī)占 19%,為相關(guān)供應(yīng)商帶來新的增長機(jī)遇。

大摩表示,人工智能技術(shù)的融合正在重新定義機(jī)器人的應(yīng)用邊界。

傳統(tǒng)的機(jī)器人需要復(fù)雜的編程和專業(yè)的集成團(tuán)隊,現(xiàn)在通過 " 無代碼 " 編程和大語言模型的應(yīng)用,大大降低了部署門檻。ABB 推出的圖形化拖拽編程界面可以節(jié)省 99.96% 的編程時間,同時將循環(huán)時間縮短 48%,能耗降低 36%。

數(shù)字孿生技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)一步優(yōu)化了機(jī)器人的部署效率。通過虛擬環(huán)境中的仿真測試,企業(yè)可以在實際部署前優(yōu)化機(jī)器人的運動路徑和工作流程,減少物理測試的時間和成本。KION 集團(tuán)利用 NVIDIA 的數(shù)字孿生平臺測試多機(jī)器人協(xié)作,在虛擬環(huán)境中驗證后再進(jìn)行實際部署。

數(shù)字孿生技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)一步優(yōu)化了機(jī)器人的部署效率。通過虛擬環(huán)境中的仿真測試,企業(yè)可以在實際部署前優(yōu)化機(jī)器人的運動路徑和工作流程,減少物理測試的時間和成本。KION 集團(tuán)利用 NVIDIA 的數(shù)字孿生平臺測試多機(jī)器人協(xié)作,在虛擬環(huán)境中驗證后再進(jìn)行實際部署。

機(jī)器人協(xié)作能力的提升開啟了無人化工廠的可能性。現(xiàn)代機(jī)器人不再是獨立工作的設(shè)備,而是能夠相互協(xié)調(diào)、動態(tài)調(diào)度任務(wù)的智能系統(tǒng)。自主移動機(jī)器人車隊可以同時協(xié)調(diào)數(shù)千臺設(shè)備,人形機(jī)器人可以與不同類型的機(jī)器人協(xié)作完成復(fù)雜任務(wù)。這種協(xié)作能力的提升將機(jī)器人的應(yīng)用從單一工序擴(kuò)展到整個生產(chǎn)流程。

成本持續(xù)下降是推動機(jī)器人普及的關(guān)鍵因素。協(xié)作機(jī)器人的平均售價從 2016 年的 15.7 萬元人民幣下降至 2024 年的 8.9 萬元,預(yù)計 2028 年將進(jìn)一步降至 5.8 萬元。智能焊接機(jī)器人的售價也從 2022 年的 25 萬元下降至預(yù)計 2030 年的 12.7 萬元。這種成本下降趨勢源于核心零部件成本的降低、設(shè)計優(yōu)化、競爭加劇和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

來源:全天候科技