今年假期,想著不去人擠人,決定去稍微小眾的云南騰沖。

機票貴到離譜,只好廣州→昆明→保山→騰沖,一路轉車、順便看風景。晚上 9 點,終于到了地方,興奮的心情被澆熄一半。

大街上行人沒有幾個,在秋風中顯得格外冷清。

進入度假村,完全黑燈瞎火,一棟棟居民樓亮燈率不足一成,路燈沒有幾個亮的,幾乎只能靠月光辨別方向。

烏漆嘛黑的。

收拾好去吃飯,更是夸張。

橫豎四個方向八條街,燒烤店、火鍋店、特色菜乃至酒吧,絕大多數都是空的,偶爾有一兩桌客人,都稱得上生意好。

這可是黃金周假期,再小眾也不至于冷清成這樣 ……

雖然對不喜熱鬧的人而言,這樣的氛圍確實舒適。

但還是忍不住問一句:人呢?

熱鬧與冷清同在

與個人感受到的冷清不同,今年假期整體的出行數據,依然火熱。

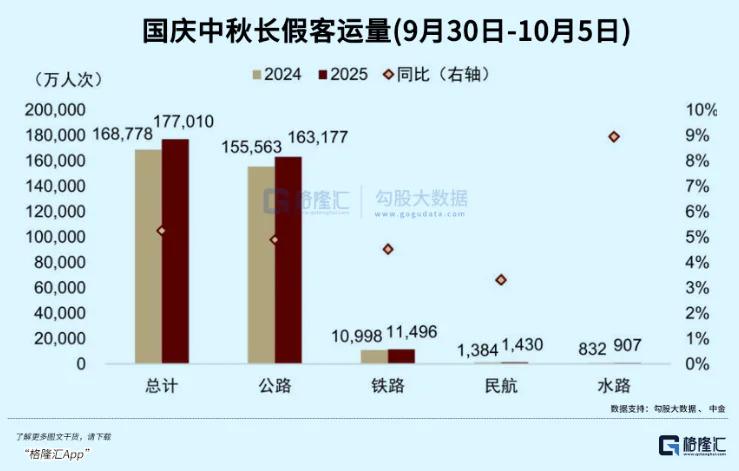

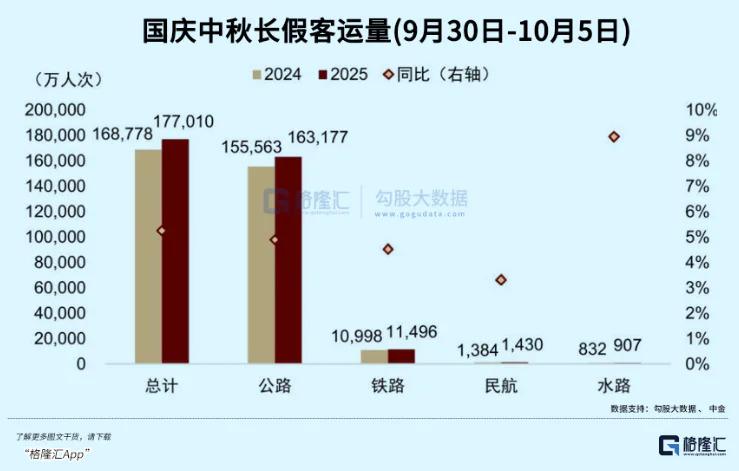

據交通部的數據,10 月 1 日~10 月 8 日,全國累計跨區域人員流動量預計 24.32 億人次,日均 3.04 億,同比增長 6.2%。

從出行方式來看,鐵路、水路、航空、公路分別同比增長 2.6%、4.2%、3.4%、6.5%。

經文旅部數據中心測算,8 天假期全國實際共出游 8.88 億人次,比去年的 7 天假期多 1.23 億人次。

這里很多平臺給出了一個數據,就是把 8.88 億人次除以 8,得出平均每日出游 1.11 人次,同比增長 1.65%。

這其實是不符合實際的。

因為人的精力有限。

不論是 7 天假還是 8 天假,就算是 10 天假,絕大部分人真正的游玩時間其實就是三天兩晚,粗暴地除以 8 明顯是有問題的。

這次假期確實是實打實地比去年多 1.23 億人次出游。

如果只看這些數據,很容易就想當然認為今年的旅游極其火爆。

在媒體宣傳中,各大熱門景區也確實開啟了人海模式。

八達嶺長城、上海外灘、泰山景區、杭州西湖、武漢黃鶴樓、開封萬歲山、深圳梧桐山 …… 全都是人擠人擠人,連一只蚊子都飛不進去。

看起來似乎比去年更熱鬧。

不過,人員流動中公路出行人次高達 22.4 億,其中自駕比例約八成。

這說明,其實大部分人都沒有出遠門。

不排除有人連夜開車幾百上千公里出去游玩,但那畢竟是少數。

大部分人要么是本地游,要么只是開車回老家吃頓飯而已。

也就是說,今年各地熱門景區之所以火爆,很可能主要是本地人的功勞。

頂流景區依然不可替代,外地人雖然來得少了,但本地游客更多了,依然可以延續往年人擠人的熱鬧景象。

真正慘淡的是中小旅游城市,比如本人去的騰沖,之所以滿大街門可羅雀,純粹是因為本地人太少。

而這種現象,也可以解釋消費方面的很多問題。

還是文旅部的測算數據,8 天長假國內出游總花費 8090.06 億元,比去年的 7 天長假增加 1081.89 億元。

人均每天消費 113.9 元,同比下滑 13%,僅相當于 2019 年同期的 95.9%。

人均 114 塊錢,肯定什么都干不了。

比如一對情侶去旅游,就算三餐只吃泡面、喝礦泉水,最少都得 50 元;晚上住宿,景區周邊我沒見過低于 150 塊 / 晚的。

這就去了 200 塊錢,合著其它支出就 28 塊錢?這都不夠買一張門票。

當然這是平均值,正兒八經出去玩的,每天的支出至少是平均數的 2 倍。

但這也意味著,大部分人的消費連平均值都不到,平均每天就花幾十塊錢。

正常來說,這當然是不可能的。

但如果全國各地的景區消費主力,都從曾經的外地游客迅速轉變為本地游客,這就說得通了。

本地人在本地景點游玩,就算離得有點遠當天回不去,除非帶著小孩,如今相當一部分人都不會選擇住店。

年紀大點的,要么直接就在車里對付一宿;年輕的抗造的,很可能隨便找個網吧玩一晚上。

要么,就跟著當下的潮流,去搭帳篷吧。

在景區搭帳篷,雖然不是什么新鮮事,但今年很普遍,成了個熱門話題。

今年國慶期間,帳篷租賃訂單量同比去年暴漲 410%,全國露營預定量同比大漲 80%,熱門露營地早在節前兩周就預訂滿了。

一頂帳篷兩三百元,想睡多久睡多久,確實劃算。

什么你說洗澡怎么辦?北方城市里的澡堂子到處都是。

再不濟,你上美團,通常十幾二十塊都能解決。

比如武漢江灘、黃鶴樓周邊,甚至形成了超過 1000 米的帳篷帶,光谷廣場單日登記露營人數突破 3 萬。

別說這些地方了,我在云南的大山上看風景時,都看到不少臨時搭的帳篷。

旁邊不遠處就有成群的牛羊在吃草 ……

在美景中睡覺,確實比在酒店里舒適。但是我很好奇,他們晚上睡覺冷不冷。結果就是,假期超過 60% 的酒店、民宿房間無人問津。

得虧他們,今年的游客沒有遇見酒店臨時漲價的破事。別說漲價了,很多店甚至多次降價,都住不滿。

為什么我住的度假村烏漆嘛黑,大概就是因為這個。屬實是你好我也好。而這背后,是傳統旅游行業的底層邏輯被顛覆了。

被動或主動的選擇

總的來看,這次長假出游的人數確實更多了。

但越來越多人傾向于本地游,年輕游客越來越 " 摳門 ",總體的消費水平小幅下滑,同樣也是顯而易見的事實。

簡單來說,旅游這個行為雖然是在復蘇,但這個行業越來越不賺錢。

在上證沖上 3900 點的同時,終端消費板塊的拉胯表現,就是最有力的說明。

而這一塊,還是得分兩方面來說。

2010 年后,移動互聯網大范圍普及,整個世界發生了質的變化。當然也包括旅游業。

2010 年后,移動互聯網大范圍普及,整個世界發生了質的變化。當然也包括旅游業。

這一時期,社交網絡的加速傳播,誕生了 " 文藝青年 " 群體,年輕人開始對精神享受提出追求。

" 靈魂和身體,總有一個在路上 "、" 世界這么大,我想去看看 ",類似的文案在社交平臺瘋狂發酵,遠離大都市的麗江、大理、拉薩等地,瞬間成為頂流。

網紅城市的存在,給商家提供了絕佳 " 宰客 " 的土壤。

大多數游客都是第一次到該地,沒有在當地生活的經驗,信息不對稱是自然而然的事情。

而大多數商家也沒有賺回頭客生意的打算,所有的生意都是一次性買賣。

畢竟,你不買單,后面總有人排著隊買單,高價低質的服務背后,是城市流量給無良商家的底氣。

于是,房價瘋漲、房東毀約,大小民宿掛羊頭賣狗肉,魚龍混雜,也就順理成章。

無論是數年前,麗江束河古鎮房東強行驅趕租客,甚至 " 潑漆 "、" 潑糞 ",還是近兩年各地民宿普遍強行漲價、毀約,都將這一行業的黑暗面暴露在大眾面前。

這是很不應該的。

當日因今日果,中國人就算再老實,也不可能一直被宰。年輕人為什么越來越摳門?寧愿住帳篷也不住店?即便沒有宏觀經濟的影響,這也是必然結果。

當然,還有更深入的潛移默化的影響。

你可以很明顯感受到,疫情前后,人們消費習慣發生了巨大改變:之前是儲蓄偏向,如今是小額消費傾向。

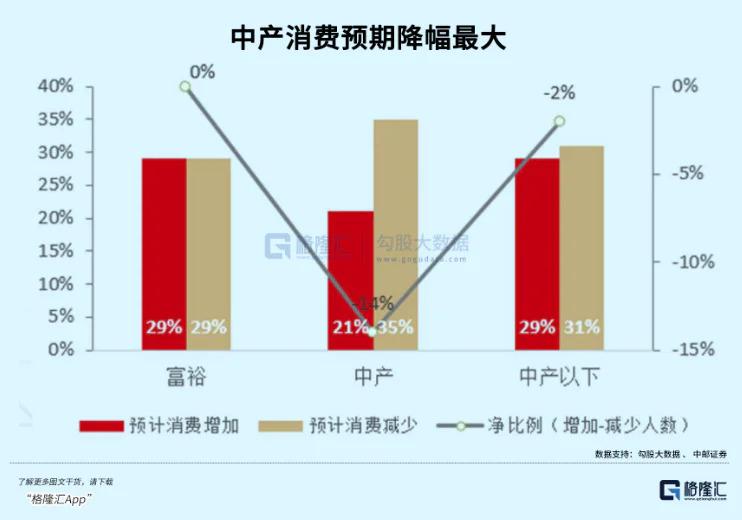

而之所以這樣,歸根結底,其實最重要的原因只有一個:中產的消費預期大幅下降。

什么是中產?目前并沒有標準定義。

一般認為,國內月收入超過 2 萬元的家庭,就可以視為中產家庭。

全國這樣的家庭只有 3000 多萬戶,占比 8% 左右。

因為我們并不是消費型社會,所以這部分擁有穩定消費力的人群,顯得更加重要。

有多重要?這 8% 的家庭貢獻了整個社會消費總量的 55% 以上。

相比之下,富裕家庭貢獻的消費,反而少得可憐。

然而看下圖,中產群體預期消費的減少幅度高達 35%,遠遠高于富裕和以下人群。

本地游客數量急劇上升,就是具體表現之一。

雖然還是出去玩,雖然還花錢,但花得少了、變 " 摳 " 了。

中產的消費減少,體現在方方面面,當然不止是旅游業。

中產的消費減少,體現在方方面面,當然不止是旅游業。

以著名的美食之城成都為例。

今年 7 月餐飲收入僅 114.8 億元,同比下降 34%。

1 月~7 月,成都餐飲收入 798.2 億元;而 2024 年同期,這一數據是 1188.4 億元。

連巴適的成都人,都不追求吃喝了,全國的普遍情況可想而知。

城市消費都如此,上市公司的業績更不必說。

斷崖式領先的老大哥海底撈,上半年利潤都跌了 14%。

火鍋誰不愛吃啊?但平均每個中國人都少吃了幾口。

關于以上現象,很多人將之對應為迪士尼效應。

關于以上現象,很多人將之對應為迪士尼效應。

即:經濟越下行,迪士尼的客人反而越多,隨之娛樂業也會越發達。相反,在經濟上升期,人們疲于奔命,反而少有娛樂時間。

哪怕現在的錢越來越難賺,但大部分人反而有更多時間陪伴家人和朋友,幸福感是上升的。

今年的 8 天長假就非常好地體現了這一點。雖然消費方面沒什么起色,但出行人次確實比去年多了 1.23 億。

盡管消費不再 " 高大上 ",但頻次上是有所增加的。

當然,這只是一個 " 宏觀背景 "。并不是說," 迪士尼 " 們只有在蕭條時代才繁榮,其他時候就業績不行。而是說,它們有很強的反經濟周期能力。

但是,至少在目前,這種反經濟周期能力并不代表盈利能力。相反,如今的旅游相關行業,雖然表面上火爆,但盈利能力是在下降的。這或許算是 " 中國特色 " 迪士尼效應吧。

尾聲

市場,是社會的鏡子,每一種事物的流行和失寵,反映的都是大眾需求的變化。

前幾年,或者說 2020 年以前,國內有一股病態的旅游狂熱。

許多青年男女,動不動就把 " 愛旅游 " 作為一個高大上的標簽掛在身上,各路朋友圈、微博里充滿了矯揉造作的照騙。

似乎只有這樣,才能顯得自己生活豐富多彩、有內涵、有深度。

但大部分人的 " 朋友圈旅游 ",不過是打卡式的走馬觀花,留下的只有淺薄的吹噓資本,當然會惹人厭惡。

久而久之,不但搞得旅游業烏煙瘴氣,旅游這個名詞本身的名聲也被敗壞了。

各種黑導游、黑司機、拍照收費、酒托、飯托,甚至還有假長城、假皇陵,一堆騙子游蕩在旅游業的每一個環節。

到頭來,本來是難得假期放松的好時光,居然成了和騙子斗智斗勇的垃圾行程,被類似 " 摸一摸,三百多 " 的騙局弄得畏手畏腳、心力交瘁。

這叫什么旅游?完全是花錢折騰自己。

拋卻經濟原因,此時此刻,國人對旅游這回事的態度、以及旅游業本身的遇冷,是良性的。

說到底,旅游是一件很私人的事,能夠讓自己感受到愉快才是最重要的。

來源:格隆