9 月 29 日,OpenAI 給 ChatGPT 上線了 Instant Checkout(即時支付 / 結賬)。

搜到合適商品,如果來自 Etsy 的賣家,可以直接在 ChatGPT 里買,不用跳出去;Shopify 也在排隊接入,宣布說,覆蓋百萬級商家。

這個能力目前只在美國開,范圍不算大,Plus、Pro,還有登錄狀態下的免費用戶都能用。功能還比較單一,一次只能買一件。

官方還說,購物車正在路上,他的底層是 Stripe 提供的支付能力(名字叫 Agentic Commerce Protocol)。

1

Stripe 是硅谷最有名的第三方支付公司,很多獨立站、SaaS 平臺和創業公司都用它來收錢,風頭一度蓋過 PayPal,現在它是 OpenAI 的合作伙伴。

另外,OpenAI 還放話要做 " 開源框架 ",方便更多商家和開發者接。

我搜了下外媒解讀,普遍說,這要 " 搶谷歌搜索廣告的飯碗 ";一旦用戶習慣了在 ChatGPT 里 " 邊聊邊買 ",那原本跑到 Google 上搜索、點廣告的流量,就會被截走。

只是,這事兒公布的時間點有點微妙,趕上國慶,所以,多少應該沒人留意。

我本來第一時間想試一下,但太忙了,后來給忘了。直到這兩天閑下來,才想起這茬:

上個月打算買臺運動相機 Action 5 Pro,索性拿它試試。

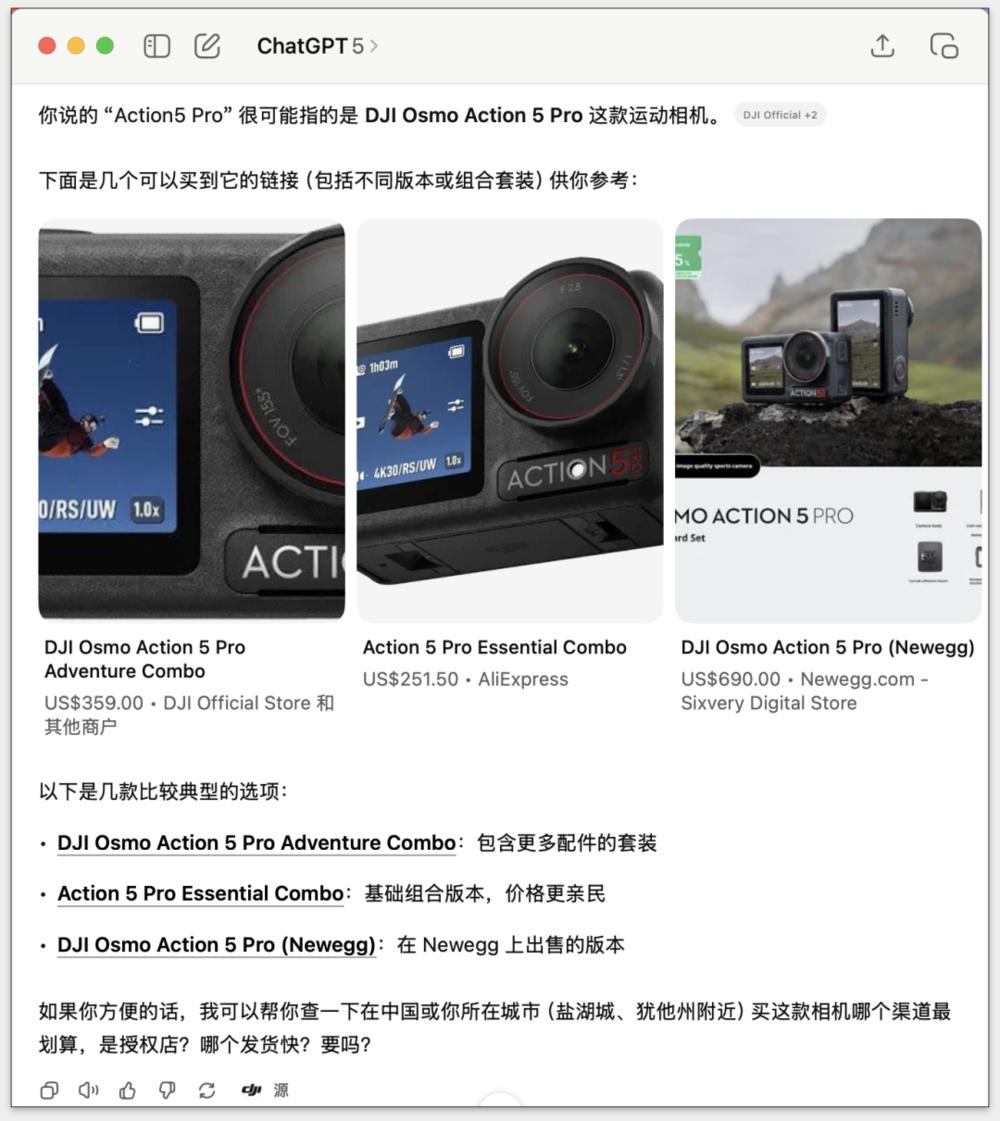

把需求在 chat GPT 里直接丟給它,說:" 幫我找一臺 Action 5 Pro。" 反饋挺快:幾個電商頁面的鏈接,價格區間寫得清楚,還貼心地標出來哪個是 " 套裝版 "、" 單機身 "。

甚至順嘴提醒我:拍水下,可以考慮加購防水殼。這感覺像數碼城里,有個熟人導購一樣。

我還試著換個角度問,說想要一個 " 性價比高、可以直接買的版本 "。結果,它給了一個基礎款,附了國外商城的鏈接。

國內用不了閉環支付,但光這種 " 對話理解 " 和 " 主動補充 " 的體驗,已經和傳統購物完全不同了。

那天,這個能力上線時,一個做拼多多的朋友還說:

WhatsApp 群里已經炸了,大家都在聊 ChatGPT 電商能力;Klarna 也在用 GPT 做導購,Stripe 更是直接把支付能力接了進來,讓 " 邊聊邊買 " 變成閉環。

我說,國內目前沒什么動靜哇。說到這,當時還想到一個細節:淘寶 AI 搜索。

這應該算它近期更新最大的能力之一了,看了歷史記錄,我還用它搜過 "iPhone 17 Pro Max",它把手機的核心亮點總結給我了:什么屏幕、影像、續航都列得很清楚。

還貼了鏈接、價格區間," 選購建議 " 和一些注意事項。

不過,我覺得它確實比傳統搜索更聰明,但歸根到底,它還停留在 " 標簽思維 " 和 " 貨品邏輯 " 里,先理解產品,再去生成內容,最后篩選出貨品。

而這次玩 ChatGPT,我感受到另一套東西:它反過來做,先聊天,再揣摩真實訴求,最后給出購買鏈接。

所以,我在想:AI 電商導購會不會是一種新形態?如果真這樣,那對電商、廣告行業,絕對是一場地震。

2

聊 "AI 導購 ",不得不回頭說說電商導購這件事。畢竟這個詞聽上去新,但電商人早就折騰過很多次了。

我干電商那幾年,對 " 導購 " 兩個字的記憶挺深。

最早,大概在天貓、京東剛起量的時候,身邊冒出來一堆 CPS 導購網站。CPS 是啥?簡單說 " 按成交分成 ":一個人通過這些導購網站的鏈接下單,平臺會把傭金返一部分給用戶,剩下的導購網站賺走。

那時返利網、慢慢買、55 海淘,都靠這個模式起來的,后來還有阿里自己推的一淘、淘寶聯盟,把導購的邏輯徹底做成體系。

當時價值主張特別單純:便宜。只要能省錢,大家不在乎要多點幾次跳轉,也不在乎體驗割裂。

說白了,導購最初形態,就是 " 薅羊毛 " 和 " 性價比 "。

再往后,隨著平臺越做越大,CPS 導購的邊緣化問題就來了。因為流量入口都在大平臺手里,外部導購站很難長期握住用戶,再加上返利這條路太依賴 " 便宜 " 這個單一訴求,一旦優惠減少,用戶就直接跑回平臺了。

所以,大浪淘沙,一批導購站倒閉,剩下的只靠內容或者垂直社區硬撐。

在 CPS 導購之外,大概 2018 年前后,還有一波 " 社交電商 "。比如云集、貝店、環球捕手,還有我待過的楚楚街。

邏輯差不多:導購本質沒變,只把 " 省錢 " 換成了 " 拼團 " 和 " 社交關系 "。蘑菇街、美麗說早期也是導購起家,后來轉型做平臺、自營,走另一條路。

本質上,這些嘗試還是" 人找貨 ":

用戶要么為了便宜,要么因為社交關系才去買。路徑依舊是:先找到貨,再被推薦,信息來源大多是微信群、朋友圈。

這和今天聊的 "AI 導購 " 完全不一樣。

國內有人在 AI 導購上先動過手;2023 年,返利科技推出了一個叫 " 如意 " 的 AI 導購 App,宣傳點挺新鮮:對話式比價、智能推薦、幫你解答購物疑問。

我查過一些資料:2023 年 12 月," 如意 " 預覽版上線,2024 年 2 月,它還通過了國內的生成式 AI 算法備案,成了第一批拿到備案的導購類應用。

它邏輯是這樣的:

用戶丟一句話," 幫我找一雙 500 元以內的籃球鞋 ",后臺就會比價、篩選,然后給出幾雙推薦,帶上理由、注意事項和購買鏈接。

看上去很 "AI",但現實中還沒跑通全鏈路。

幾個問題挺明顯:商品覆蓋范圍有限,沒法像淘寶那樣全品類;支付閉環沒解決,大多數情況下用戶還要跳出去下單;推薦效果也談不上個性化,用戶量小、數據積累不足。最后,也就不了了之。

所以我覺得," 如意 " 更像一種探索。它證明了 "AI 對話導購 " 確實有市場想象力,但要從 Demo 走到真正改變行業,中間還差好幾道坎。

3

那 AI 導購和傳統導購,核心區別到底在哪?我認為至少有四點。

第一,驅動力不同。

傳統導購基本兩條路:一條靠便宜,用戶點鏈接拿返現,本質是 " 省錢 ";另一條是靠內容,比如 " 什么值得買 ",或者早年朋友圈、微信群里曬好物、丟鏈接。

便宜驅動也好,內容驅動也好,歸根到底還是 " 人找貨 ",要么為了優惠,要么因為別人推薦才心動。

拼多多當年把微信群、朋友圈利用到極致,做成社交裂變;而內容平臺比如 " 什么值得買 ",則往社區方向發展,做成獨立 App,形式五花八門,但邏輯沒變。

AI 導購也是基于內容,但載體變了。

以前人和人之間分享,現在是人和 AI 聊天。以前我們問朋友 " 最近有啥性價比高的相機 ",現在直接問 AI,它理解需求,從全網撈信息,再生成一份推薦清單,聊天成了新的入口。

第二是呈現方式。傳統導購甩給你一長串列表,幾十個結果自己挑;AI 導購給一份 " 方案 ",告訴你為什么推薦這款,還會順手提醒 " 要不要加個防水殼 "。

交易鏈路也發生了變化。

返利網站、微信群拿了券,最后還是要跳到淘寶、京東付錢。閉環在平臺手里;AI 導購雖然現在還差臨門一腳,但趨勢已經很清楚:

在 ChatGPT 里能下單,未來支付打通后就是一站式解決。

最后就是角色的轉變。老導購像個小工具,幫找券、找便宜。AI 導購像一個銷售顧問,能懂偏好,記得上一次說的話,甚至會反問你預算和用途。

所以我才說,傳統導購是工具,AI 導購更像人。

它把 " 搜索、推薦、支付 " 揉到一條對話鏈里,把人找貨的邏輯反過來,變成了貨找人;這種轉變,必定能夠影響電商行業的 " 基本盤 "。

4

說到底,AI 導購真正能撬動兩個核心節點:

一,平臺入口被截流,另一個,品牌 / 廠商在推薦邏輯下的生存邊界,一旦這倆被撬開,整個電商行業都得洗牌。

為什么呢?

電商平臺的護城河一直是三樣:流量入口 + 推薦分發能力 + 數據壁壘。平臺靠商家付費、廣告、推薦分成,不斷變現,這條路子走了好多年。

如果 AI 導購變成新入口呢?

那平臺作為 " 流量分發者 " 的地位可能被削弱。用戶不必先打開淘寶、京東,而在 ChatGPT 里就能問、讓它給你選,還可能直接下單。

那平臺就從入口角色退下來,變成幕后做履約、做供應鏈、做物流的配角。

這不是吹的。看看外國那套:2024 年,Amazon 的廣告業務收入達 562 億美元;他廣告業務已經成為營收中很關鍵的一環。

第四季度,Amazon 的廣告收入也在十幾億美元量級。這說明廣告,流量分發對于電商平臺真的是命根子。

國內也差不多,淘天集團 FY2024 的客戶管理收入(也就是廣告 + 傭金)占到營收的 70% 左右。

這說明啥?廣告和商家投放,才是電商平臺真正的命脈。要是入口被 AI 搶走,平臺不得不轉型,去拼供應鏈、拼物流、拼商品。

再談品牌和廠商。

以前常見打法,砸廣告、占坑位、被推上首頁。預算夠大,曝光就多,銷量自然能跑起來;產品好但預算不夠的品牌,很多時候連被看見的機會都沒。

但 AI 導購的邏輯不一樣。AI 在對話里先理解你的需求,再甩出一個 " 最優解 ";預算再高,產品差、口碑爛,AI 也會直接跳過。

換句話說,靠錢買曝光這套,未來不一定靈了。

這就給廠商提出了三個 " 更狠 " 的考驗:

產品力要硬,供應鏈要穩,用戶口碑、數據也得跟得上;不然,在 AI 的推薦邏輯里,你就相當于在起跑線落后一截。

拼多多是個好例子。

2024 年拼多多的 GMV 繼續保持增長,很多報告指出它在很多品類,用低價直供 + 高效供應鏈的打法,在下沉市場和性價比用戶中吃得很穩。

這正說明:在廣告效率下降的年代,誰在供應鏈、成本控制上有優勢,誰就更有競爭力。

所以,智遠看來,在 AI 導購時代,真正有機會的是產品 + 供應鏈 + 數據層面打磨得足夠強的品牌。

不過,這一切不會很快到來,國內用戶習慣、電商生態,不是說變就能變的;短期看,平臺的廣告盤子依然會很大,品牌還會繼續砸錢買曝光;長期看,入口的確慢慢被 AI 攔走。

就像當年大家從 PC 遷到移動端一樣,潤物細無聲的改變一切;下一個十年,誰能真正吃到這波紅利?平臺,品牌?還是使用 AI 購物的人?

來源:王智遠