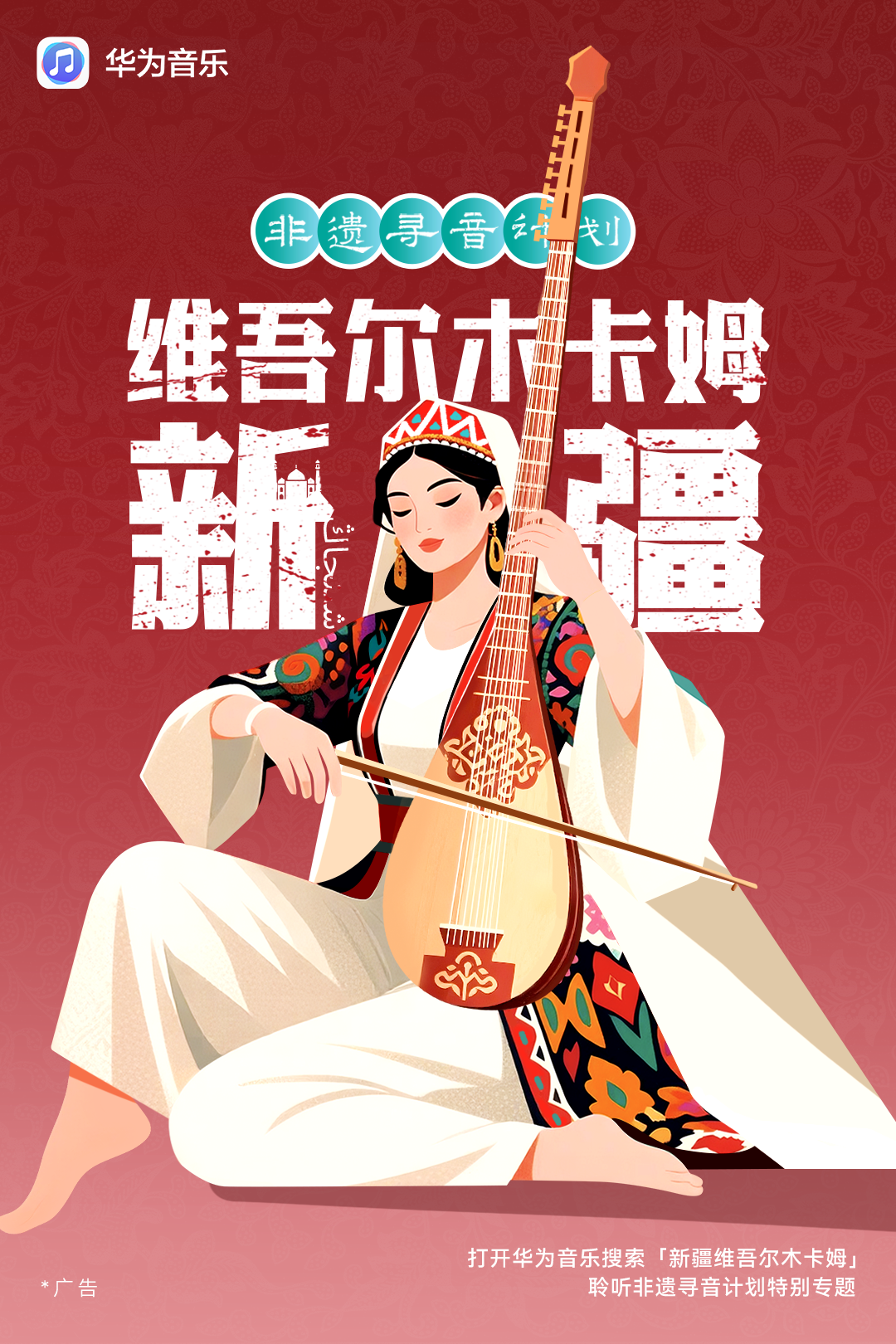

新疆維吾爾木卡姆藝術,被譽為“東方音樂文化的奇跡”,于2005年被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產。它如同一部流動的史詩,記錄著該地區人民的生活智慧與情感世界。華為音樂近日上線“非遺尋音計劃·新疆維吾爾族木卡姆藝術”專題,不僅帶來刀郎經典作品、三大木卡姆流派的珍貴音頻,更通過全曲庫超高清、空間音頻技術,讓聽眾聲臨其境走進塔里木盆地的胡楊、哈密的綠洲,觸摸這份集歌、舞、樂于一體的民族文化瑰寶。

從刀郎到三大木卡姆流派,聽見新疆的歷史文化呼吸

“木卡姆”是維吾爾族人民用旋律編織的生活百科全書:從哲人箴言到民間故事,從雪山草場到大漠駝鈴,每一音符都浸潤著新疆的地理基因。提起木卡姆,不少人是從刀郎的音樂開始“初見”。在《2002年的第一場雪》《喀什噶爾胡楊》等經典中,彈撥爾、艾捷克、都塔爾等木卡姆代表性樂器為歌曲注入了濃郁的新疆風情。刀郎的音樂,正是木卡姆與現代流行融合的生動實踐。

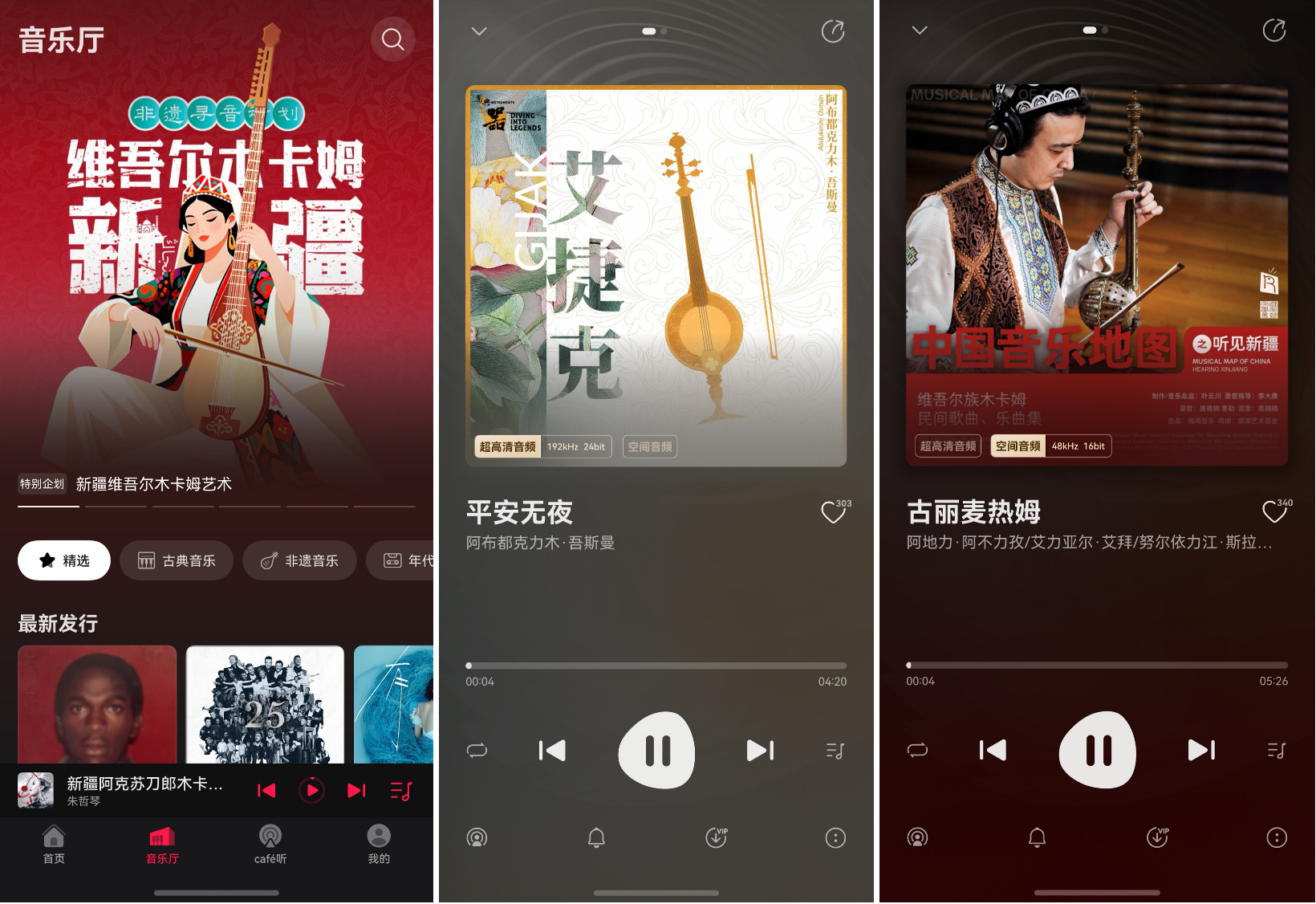

本期專題中,華為音樂還梳理了木卡姆的多元形態:風格粗獷的“刀郎木卡姆”,帶有狩獵文化的豪邁;融合中原文化的“哈密木卡姆”,質樸中見細膩;集大成的“十二木卡姆”,結構嚴謹、體系龐大,被譽為維吾爾古典音樂的典范。用戶可以通過華為音樂,體驗到每首歌都有超高清音頻,聽眾能清晰捕捉彈布爾琴弦的每一次震顫,艾捷克如泣如訴的滑音細節;而每首歌還都能開啟空間音頻,更將用戶帶入表演現場,仿佛置身于塔里木盆地的曠野,或綠洲花園的歌舞之中,感受樂器與人聲在三維空間中的交織與回蕩。

從木卡姆到非遺版圖,華為音樂用科技搭起文化傳承橋梁

此次專題是華為音樂“非遺尋音計劃”的第五期延續,該計劃基于中國入選聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄(名冊)的16項音樂類項目展開。此前四期已通過科技賦能,讓古琴的“流派圖鑒”穿越時空、“百戲之祖”昆曲重現水磨腔、蒙古長調的“敕勒川天籟”在空間音頻中呼吸、侗族大歌的“多聲部合唱”在數字土壤中生長。在華為音樂底部欄的「音樂廳」版塊中,可以找到特色的非遺音樂專區,版塊中的深色背景搭配光影點綴,讓人沉浸于移動音樂廳與千年文化對話。這些努力的核心是讓非遺從“歷史文獻”變成可聽、可感、可共鳴的日常,年輕用戶能在通勤、休憩時,隨時隨地走進新疆的草原與綠洲,感受那份藏在旋律里的生活智慧與民族豪情。

_20251029170558_786.png)

除了非遺內容,華為音樂還擁有海量藝人曲庫,喜歡民族元素與現代風融合的你,不妨前往探索刀郎、海來阿木、張靚穎、郁可唯等歌手與樂隊的精彩作品。即日起,升級系統至HarmonyOS 5.1及以上的用戶參與“鴻蒙有禮”活動,每天右滑手機桌面進入負一屏完成活動簽到還有機會領取華為音樂超鉆會員,暢享全庫超高清、空間音頻等高品質音樂服務。