我就想知道,手術機器人,最近為什么這么火。昨天,康諾思騰獲得 2 億美元融資(14 億元),港投公司領投。

據鉛筆道 DATA 統計,該金額是今年國內手術機器人最大融資(已公開)。

這種火爆,還不是孤例。

今年 11 月,敏捷醫療融資了數億元;9 月,昂泰微精融資數億,深度醫療獲 A 輪融資 ...... 你別不信,統計起來,自今年以來,國內有 31 起手術機器人融資事件。

咋滴,未來幾年,機器人也要滲透進醫院,給老百姓做手術了嗎?今天,借著康諾思騰的融資事件,我們好好來探討下:手術機器人賽道,到底怎么了?

01

康諾思騰 2019 年創立的,創始人叫歐國威,之前在麻省(MIT)機械工程學院讀博,研究機械腳踝義肢等項目。

畢業后,他曾加入全球知名手術機器人公司——直覺外科(Intuitive Surgical),操盤過單孔手術機器人、肺活檢手術機器人等相關項目。

它的核心產品是:Sentire 腔鏡手術機器人系統。

圖源 / 康諾思騰公眾號

圖源 / 康諾思騰公眾號

這是個啥?一套 " 用操縱桿遙控機械手臂 " 的機器人,可用來做微創手術。

醫生坐在一個控制臺前,用手柄、腳踏等控制裝置操作。機器人的機械臂上裝著手術器械和攝像頭,會在病人身體的小切口中工作。

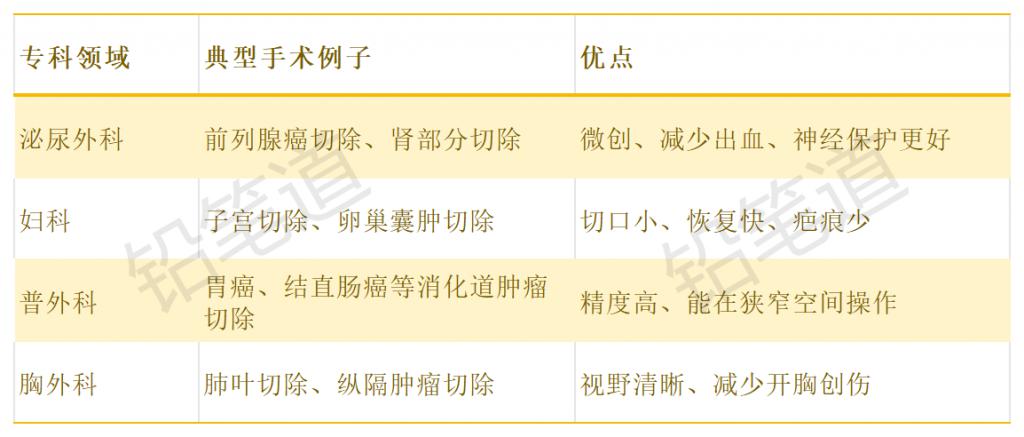

它可以用來做什么呢?各種微創手術(如下表)。

它速度還挺快。公司 2019 年 9 月成立的,次年 8 月就完成了概念驗證原型。

它速度還挺快。公司 2019 年 9 月成立的,次年 8 月就完成了概念驗證原型。

截至 2023 年 11 月,它的機器人就開始動臨床手術了:在中國內地及香港,完成超 100 例多學科人體臨床試驗。

今年 7 月,它在英國樸次茅斯大學醫院,完成了 3 例結直腸(臨床)手術;

8 月,它在澳門宣布一項臨床驗證:全球首例機器人輔助手術中實現自主/具身智能平臺。這意味著什么?意味著機器人在醫生的監控下,自動執行部分動作或判斷。這至少說明:它到了商業化前的驗證階段。

那有人會問:這還不能商業化嗎?差哪些條件?至少差 2 個環節:1、部分監管認證;2、規模化生產。

那么問題來了。康諾思騰的機器人,為什么會被醫院或者醫生需要?

首先是手術精度與視野。傳統的腹腔手術,醫生就像拿著兩根又長又硬的筷子,在狹小的骨盆里做精細工作,而且還只能通過二維平面屏幕看手術區,手的動作受限制。

而康諾思騰這類機器人,像人的手腕一樣能彎折、旋轉,能在很窄的空間里自由轉動;同時配合立體 3D 高清視野,醫生能像 " 親眼 " 看到體內結構,有空間感。

不信,你可以看英國樸次茅斯大學醫院團隊的反饋:" 在這些狹小空間內能穩定地完成剝離和縫合,三臺手術都順利完成,沒有一臺需要改回開刀。"

其次是價格:它不僅好用,還便宜。

據《南華早報》報道,Sentire 定位為 " 中價位國產替代 ",整機價格預計為達芬奇的 40 – 60%。

這里多說一句,達芬奇是目前全球應用最廣、最成熟的手術機器人系統,部分壟斷了高端手術機器人市場。

這里多說一句,達芬奇是目前全球應用最廣、最成熟的手術機器人系統,部分壟斷了高端手術機器人市場。

02

通過康諾思騰這個案例,我們應該有了初步認知:手術機器人,和其他機器人差異非常大,比如工業機器人、服務機器人、人形機器人。

人形機器人,大家關注什么?關注類人智慧,想要它能走、能對話、能端水、能搬運,目標是替代人類的勞動。

工業機器人呢?大家對它的聰明要求沒那么高,但需要快、準、穩、累不死。

而醫療機器人,它的進化目標是:是放大醫生的能力、降低風險。比如在體內 " 剪 " 出 1 毫米的安全邊界,縫合 3 毫米的血管,不碰到任何神經。

用一句粗糙的話來總結就是:工業機器人替代人,人形機器人模仿人,醫療機器人放大人。

不同的進化目標,導致醫療機器人的獨樹一幟。

比如在形態上,多數手術機器人不追求人形,而是機械臂結構,外觀像多個獨立 " 手臂 " 圍繞手術臺工作。它不像其他機器人一樣,追求通用性與靈活性,而是極致精度與安全。

也正是如此,在新技術應用上,手術機器人沒有那么的前沿,甚至有些技術 25 年前就有了(Da Vinci 系統,2000 年推出)。它受到極高安全性與監督的限制。

當然,進步還是很大的。

現在的手術機器人,和 25 年前的產品相比,最大的進步是:之前它是一只醫生的 " 延長手 "(100% 人控),而現在是一個 "AI 助手 ",能半自主地完成部分輔助任務,如縫合。

傳統手術機器人與新一代機器人對比

03

前文說了,投資機構這么關注手術機器人,是因為現在到了爆發時刻嗎?它的應用階段成熟了嗎?答案是:應用早期,現在是布局的好時候。

先看傳統手術機器人,比如 Da Vinci 系統,在中國覆蓋 300 余家醫院、裝機數約 380 臺左右。

而中國有約 3.7 萬家醫院(含公立、私立),其中,三級醫院約 2500 家,二級醫院約 1 萬家(衛健委數據,2024 年)。

這數據說明什么?即便是發展了 20 年的傳統手術機器人,普及率都不太高——在三甲醫院或大型私立醫院中,手術機器人是一種選配,而非標配。

那有會問了:手術機器人都進化 20 年了,滲透率還這么低,是不是需求有問題?

一個關鍵的原因是:太貴了。一套 Da Vinci 系統,價格 150 – 250 萬美元,年度維護、耗材成本可達數百萬元。正是因為貴,所以國產新玩家才有機會。

再看新一代機器人。以康諾思騰為代表的新玩家,目前臨近商業化階段——我們可以把它歸結為 " 國產新玩家 "。

它們的總安裝量低,但增長快。為啥國產新玩家滲透率低?有幾個原因。

一個原因是它們本身就起步晚。多數新產品 2023 年后才陸續拿到 NMPA(國家藥品監督管理局)批準。

另一個原因是此前該市場已經被傳統巨頭壟斷。

那么未來會怎樣?給大家放一組數據。資料顯示,國內國產手術機器人(包括但不限于 Sentire )在縣級/中型醫院市場正在 " 從 0 起步 ",并迅速增長。

國內縣級醫院的國產手術機器人,滲透率預計從 2023 年的約 6.5% 增長至 2030 年約 25%。

所以 VC 為啥敢這時候重倉?因為從過去 20 年,不僅能看清手術機器人的發展方向,還能看清發展路徑,從三級醫院到二/縣級醫院,從國內到國際市場。

康諾思騰預測,到 2030 年,對于國內手術機器人而言,微創手術新增機會約 3423 萬例。

所以,毫不夸張地說:國產手術機器人的春天,現在才剛剛開始。

來源:鉛筆道